Publicações

Publicações

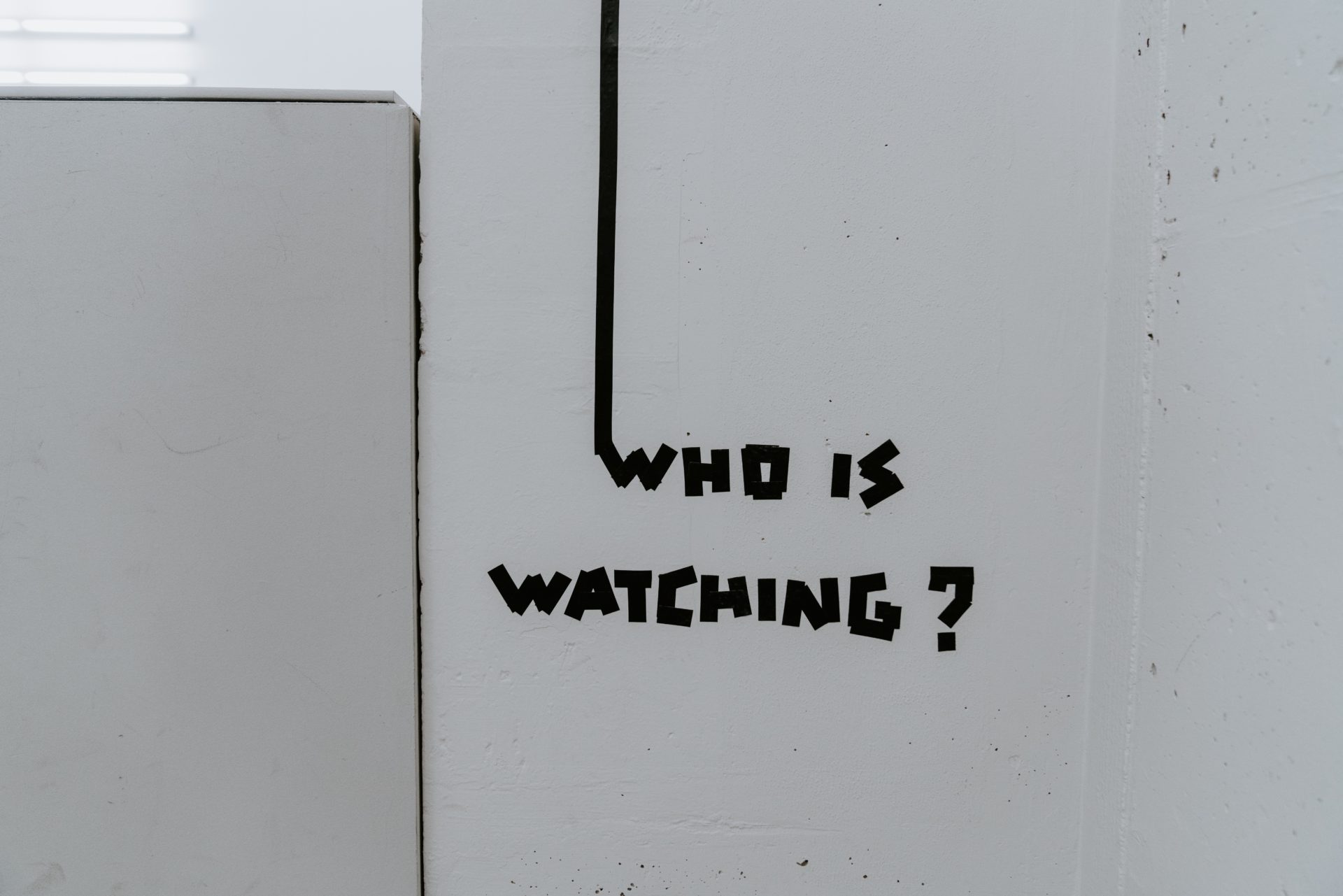

Fantasmas infiltrados: preocupantes tentativas de burlar a criptografia e monitorar as comunicações

A discussão sobre acesso a dados criptografados, principalmente para fins de instrução criminal, não é nova e nem fácil de ser resumida. Há vários meandros que dificultam o entendimento do bens jurídicos em jogo e reduzir a discussão de forma maniqueísta empobrece e esvazia o debate.

Em linhas gerais, a criptografia é um conjunto de regras e processos que visam codificar e “embaralhar” mensagens, objetivando garantir sigilo, autenticidade e integridade a processos comunicativos. O principal objetivo da(s) técnica(s) de encriptação é assegurar que o conteúdo seja acessado apenas pelo emissor e receptor desejado; que seja autêntico, é dizer, que não seja alterado; e, por fim, que seja transmitido de forma íntegra.

Para avançar na discussão sobre o acesso a dados que estejam protegidos por técnicas de encriptação é necessário, primeiramente, analisar as formas de armazenamento de dados aos quais se pretende ter acesso. É preciso diferenciar dados em repouso – armazenados em dispositivos – e dados em trânsito, que trafegam na internet (e que, eventualmente, encontram-se em repouso em servidores, como é o caso das mensagens trocadas através de aplicativos). Esse último caso, às vezes, é mais problemático a nível de acesso por parte de agências de investigação, pois envolve questões sobre o alcance de jurisdição e leva em consideração o território em que os dados estão armazenados.

Nesse ponto, é válido chamar atenção para a atual problemática sobre a requisição de dados armazenados em outros países e da eventual cooperação internacional necessária. É o caso da matéria discutida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 51, sobre o Acordo de Assistência Judiciário-Penal entre o Governo do Brasil e o Governo dos Estados Unidos (Mutual Legal Assistance Treaty – MLAT) – na qual o IP.rec esteve presente, na semana passada, expondo o porquê da espinhosa dicussão ter estreita relação com o direito à privacidade, com procedimentos de acesso a dados de usuários e com o respeito ao devido processo legal.

Além das dificuldades procedimentais na requisição de dados armazenados em servidores localizados em outros países e, portanto, em diferentes jurisdições, há inúmeras barreiras técnicas para o acesso a conteúdos criptografados e uma histórica guerra para encontrar soluções alternativas que não vulnerabilizem a segurança conferida pela criptografia a processos comunicativos.

Diante do impasse entre, de um lado, a criptografia inquebrável que protege a privacidade e a segurança das comunicações, mas prejudica investigações criminais e, de outro, a criptografia vulnerável que facilita o trabalho investigativo, mas gera maiores riscos de segurança e põe em xeque a privacidade dos usuários, a GCHQ (Government Communications Headquarters) do Governo do Reino Unido propôs, recentemente, uma solução a que chamou de “ghost keys”, alternativa de acesso aos dados criptografados através de um “terceiro infiltrado”, considerando a possibilidade de adicionar um usuário autorizado a chats e grupos de mensagem, suprimindo qualquer notificação ou registro, ou seja, sem que os demais participantes soubessem.

Em uma situação hipotética, para que isso fosse possível, várias alterações na construção e desenvolvimento de um aplicativo de mensagens seriam necessárias como, por exemplo, a mudança de interface para que os usuários não percebessem a entrada de terceiros na conversa, ocultando notificações e modificando a lista de usuários de determinado grupo.

A vulnerabilidade teria que ser distribuída para todos os usuários daquela determinada aplicação, uma vez que 1) seria impossível fazer uma distribuição direcionada de uma versão modificada do aplicativo a um usuário específico e; 2) os alvos ainda seriam desconhecidos, uma vez que o acesso só deveria ocorrer a posteriori, com o início de uma investigação e a definição dos suspeitos. A alternativa de alterar aplicativos para possibilitar esse tipo de acesso não parece minimamente interessante para serviços que dizem levar a sério a privacidade de seus usuários.

No Brasil, fica clara a tentativa de alguns legisladores em alcançar o acesso a conteúdos criptografados. No entanto, qualquer cuidado com a forma de se atingir essa finalidade é desconsiderado – e menos atenção ainda é conferida às consequências colaterais que algumas alternativas eventualmente trariam para toda a comunidade de usuários de aplicativos de mensagens.

É o caso do Projeto de Lei nº 9.808/2018, em trâmite na Câmara dos Deputados, que propõe a inclusão de dois parágrafos no artigo 10º do Marco Civil da Internet. Em um deles, assim dispõe:

“em se tratando de dados criptografados, poderá o delegado de polícia requisitar, diretamente aos provedores de internet, provedores de conteúdo e autores de aplicativos de comunicação, o fornecimento de chave criptográfica que permita o acesso aos dados e conteúdos de comunicação privada de dispositivo móvel, sem prejuízo do desenvolvimento e emprego, pelas polícias judiciárias, de técnicas e ferramentas tecnológicas que atinjam esse fim específico, incluindo a utilização de dispositivos que possibilitem o acesso a conteúdo anterior à criptografia por meio de aplicativos, sistemas ou outras ferramentas.”

Além da já conhecida proposta para que sejam obrigados os serviços a “cederem a chave criptográfica”, recorrente, por exemplo, nos Estados Unidos, e largamente analisada e desconstruída em estudos mundialmente referenciados, a ideia de empregar “técnicas e ferramentas tecnológicas que atinjam esse fim específico” pode sugerir uma proposta de “ghost key”. Genérica, essa passagem do Projeto de Lei pode recepcionar e legitimar, no Brasil, técnicas controversas de desvio a proteções conferidas pelo uso da criptografia.

É necessário ter cautela com soluções dessa natureza. À primeira vista, parecem atingir objetivos e interesses das agências de investigação, mantendo intocada a criptografia, porém perdem a eficácia rapidamente e, ao mesmo tempo, deixam expostas vulnerabilidades em um sistema de comunicação criptografado.

Uma vez cientes da alteração, os grupos-alvo, por óbvio, encontrariam uma forma alternativa de não serem atingidos pela atualização, como, por exemplo, deixando de atualizar a versão mais recente e, consequentemente, adulterada dos aplicativos, permanecendo com aquela versão em que não houvesse a vulnerabilidade implementada – ou mesmo migrariam para outra plataforma. Assim, a alteração acabaria por não atingir seu fim, deixando os processos comunicativos vulneráveis sem necessariamente trazer um retorno sólido às investigações.

Embora seja possível argumentar que não há quebra “matemática” da criptografia e nem limitações ao seu uso, fica evidente que as violações através da mencionada solução alternativa do “usuário fantasma” atingem exatamente o que se pretende preservar com o uso de técnicas de encriptação: a segurança e a confiabilidade no meio de comunicação. Inserir uma vulnerabilidade nos dispositivos de todos usuários abre uma janela para que esta seja explorada não só para fins considerados “justificáveis” pelas autoridades, mas também para o uso indevido por terceiros mal intencionados e para que Estados empreguem programas de vigilância em massa, como, historicamente, ocorre.

Dessa forma, na busca por uma solução que equilibre os interesses em jogo, não parece que tais “fantasmas” infiltrados poderiam ajudar com o objetivo pretendido pelas autoridades investigativas. Pelo contrário, mais parece que a vulnerabilidade assombraria toda a comunidade de usuários.

(Esse texto faz parte do projeto “Encriptação: liberdades e tensões no Brasil”)